1 はじめに

信託による財産管理・処分等(以後、「財産管理」と言います。)の良いところの1つとして、受益者を連続して指定することができる点を挙げることができます(受益者連続信託)。

一般に家族信託と言われる市民が運用する信託において、この利点は民法上の「遺言」の機能を補うものとして利用されています。

民法上の「遺言」によっても、遺言者の財産を承継させることができますが、その範囲は一代に限られます。

遺言者が指定した承継人が死亡した場合、次にその財産を承継するのは、承継人が「遺言」で指定した者または法定されている相続人等になります。

遺言者は、民法上の「遺言」によって、その財産を承継した者が亡くなった後の財産の帰趨には関与することができません。

しかし、信託を利用することによって、委託者(遺言者)は、遺言者が亡くなった時に遺言者の財産を承継する者に加えて、その承継人が死亡したときのため、その承継人の次に遺言者の財産を承継する者を順次指定しておくことが可能となります。

このようなことを可能とする信託を一般に後継ぎ遺贈型信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)といいます。

ここではまず民法上の「遺言」によって遺産を承継することができる者を確認し、その後、後継ぎ遺贈型信託について見てゆきます。

2 信託による財産管理の良いところ➂

(1) 後継ぎ遺贈型信託

ア 「遺言」で指定できる承継人の範囲

(ア)「遺言」で指定できる承継人

遺言者は、「遺言」によって自己の財産を相続人や相続人以外の者に承継することができます。

- ここで言う「遺言」とは、民法上の「遺言」を指しています。

「遺言」で財産の承継人を指定したとしても、その承継人の受ける遺産が、一定の相続人の遺留分を侵害する場合には、承継人は、その侵害額を請求される可能性があります。

「遺留分」とは、被相続人(この場合の遺言者)の財産のうち、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人の自由な処分に制限が加えられている持分的利益をいいます。

遺留分についての権利を有する一定の相続人を遺留分権利者といいます。

遺留分権利者は、遺留分に関する権利の行使についての意思表示をすることによって金銭債権を取得します(形成権)。

(イ)後継ぎ遺贈の可否

a 後継ぎ遺贈

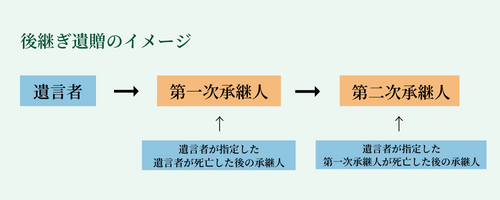

「遺言」で、➀遺言者が亡くなった時に遺産を承継する者(ここでは「第一次承継人」といいます。)に加え、➁その承継人が亡くなった後にその遺産を承継する者(ここでは「第二次承継人」といいます。)についても順次指定しておくことを、一般に後継ぎ遺贈といいます。

b 後継ぎ遺贈の可否

民法上の「遺言」によって、後継ぎ遺贈をすることはできないと解されています。

よって、遺言者が民法上の「遺言」で指定できる承継人の範囲は一代限りだと言えます。

例えば、遺言者Aが、自己の財産をまずは甥Bに遺贈し、その甥Bが死亡したときは、孫Cにその財産を承継させたいと思い、「遺言」にその旨を記載したとしても、Aのなす民法上の「遺言」によって孫Cにその財産を承継させることはできないことになります。

この場合、遺言者Aの財産を甥の死亡時に孫Cが承継するためには、甥Bと孫Cの間で死因贈与契約を交わしておくか又は甥Bが「遺言」で孫Cに承継させるという意思表示を行う必要があります。

甥Bが「遺言」で孫C以外の者を承継人として指定した場合、その者が遺言者Aの財産を承継します。

甥Bが「遺言」を残さず、推定相続人がある場合にはその者がその財産を承継します。

民法上の「遺言」で遺言者Aが甥Bの次代の相続関係について指定したとしても、その遺言者Aの意思は甥Bが生存時に遺言で示した意思や、法定された相続の順位を覆すことはできないのです。

イ 後継ぎ遺贈型信託における受益者の範囲

(ア)受益者の指定とその方法

信託によって財産等の承継を受ける者を「受益者」といいます。

信託による場合、死後に財産を承継させる方法は、遺言に限りません。

財産等を承継させるためには、必要性に応じて下記➀~➂の方法により信託を設定し、受益者を指定します。

- ➀信託契約

- ➁遺言

- ➂公正証書等

➀~➂の方法により信託を設定する意思表示を、信託行為といいます。

➀の信託契約による信託は、財産を承継させようとする者(委託者)が、受託者と契約して信託を行う方法です。

信託契約による場合、委託者は内容を秘匿する必要がないことから、亡くなる時までに自己の死後に備えて準備を整えることが可能です。

信託契約による信託のうち、委託者の死亡時に受益者又は受益者となるべき者が受益権を取得する信託を「遺言代用信託」といいます。

遺言代用信託においては、別段の定めがない限り、委託者は受益者を変更する権利を有しています(受益者変更権)。

- 民法上の「遺言」においては、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。

- 遺言者の意思の尊重が遺言という制度の趣旨だからです。

- 死因贈与については、判例上いつでも取消可能と解されています。

- 死因贈与は、遺贈に関する規定を準用するしているからです。

- 同様の趣旨により、遺言者代用信託においても、原則として委託者は受益者を変更することが出来る旨が定められているのです。

- ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

- 受益権は、➀信託行為に基づいて受益者が受託者に対し信託財産に係る給付等を請求する権利(受益債権)及び➁受益債権を確保するために受託者等に対し一定の行為を求めることができる権利をいいます。

- ➁の権利には、受託者の信託事務の執行を監督するための権利等が含まれています。

- そのため、受益者は受益債権を取得していなくとも、➁の権利を有している場合があります。

- しかし、そのような場合であっても、遺言代用信託においては、委託者が受託者を変更することができることから、信託に別段の定めがない限り、委託者が死亡するまでは、受益者は➁の権利も有しません。

- 遺言代用信託においては、別段の定めがない限り、委託者が受託者の信託事務の執行を監督する権限等を有します。

➁の遺言による信託は、遺言の方法による信託です。

遺言による信託は、民法上の「遺言」と同様に、委託者(遺言者)が単独で行います。

その効力も、民法上の「遺言」と同様に委託者が死亡した時に生じます。

そのため、委託者が死亡する時までは、原則としてその内容を変更することができます。

遺言による信託は、遺言者(委託者)が、自己の死亡の時まで遺言の内容(誰に財産を承継させるか等)を秘匿していたい場合やその内容を確定させたくない場合等に行います。

単独で効力を生じさせることができるものの、遺言による信託は遺言執行者による受託者への財産の移転等が必要です。

そのため、受託者等の他に遺言執行者を指定する必要があります。

しかし、遺言者が指定した遺言執行者や受託者がその任に就くことを承諾しない場合もあります。

内容を秘匿しておくことができる点が遺言による信託の利点ではありますが、信託を実現させるためには、信託に関係する最低限の者との間にでは、意思の疎通を図る必要がある場合がほとんどと考えられます。

委託者と受託者が同一人である信託については、➂の公正証書等により信託を設定します(自己信託(信託宣言による信託))。

自己信託は、委託者が自己の財産が以後信託財産となる旨の宣言を公正証書等によって行うことにより成立します。

信託による財産管理あたっては、一定の場合には、信託財産について倒産隔離機能等の特別な取り扱いが許されています。

自己信託は自らが信託財産を拠出し、自らが管理・処分等を行う信託です。

外観からは、その財産が信託財産となっているのか否かを知ることができません。

適切な運用がなされているか否かも、不透明になる可能性があります。

そのため委託者が単独で設定し、運用することとなる自己信託については特に慎重な取り扱いが求められるているのです。

(ア)➀~➂のいずれの信託行為によったとしても、受益者の受ける財産が、一定の相続人の遺留分を侵害する場合には、その侵害額を請求される可能性があります。

信託の受益者以外にも委託者の死亡により財産の承継を受ける者がある場合には、信託行為の方法、また、その内容の如何によって遺留分権利者から侵害請求を受ける順位や金額が変わりえます。

受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含みます。)と受贈者がある場合には、受遺者が先順位です。

- 特定財産承継遺言とは、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言をいいます。

- 受贈者とは、贈与を受けた者をいいます。

受遺者は受贈者より先に遺留分侵害額を負担します。

争いはありますが、信託契約(遺言代用信託)による場合は死因贈与契約と解されるとする説が有力です。

また、遺言による信託の受益者は受遺者となると解されます。

そのため、遺言代用信託の受益者の他に受遺者がある場合には、遺言代用信託による受益者は、受遺者の後順位となることから、遺留分侵害額の請求を受ける可能性は少なくなり、受けたとしても受遺者が遺留分侵害額の請求を受けた後の残額について請求をされることになることから、受遺者より請求額は少額になる可能性があります。

受遺者が複数ある場合には、目的の価額の割合に応じて負担します。

- 後述する後継ぎ遺贈信託における第二次承継人以降の受益者は、委託者から受益権を取得した者であることから、第一次承継人の遺留分権利者から遺留分侵害額の請求を受ける地位にはありません。

(イ)後継ぎ遺贈型信託

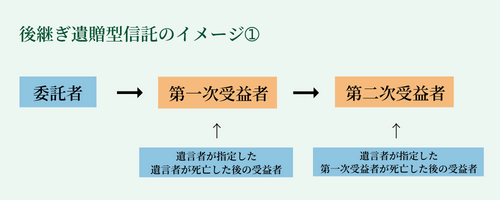

(ア)➀~➂の信託行為によっても、委託者は、委託者の死亡時に財産を承継する者(ここでは「第一次受益者」といいます。)およびその承継人の死亡時、順次にその財産を承継する者(ここでは「第二次受益者等」といいいます。)を指定することができます。

受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨等の定めのある信託を、一般に後継ぎ遺贈型信託といいます。

信託においては、民法上の「遺言」によっては認められていない後継ぎ遺贈を行うことが可能です。

a 後継ぎ遺贈型信託の存続期間

後継ぎ遺贈型信託の存続期間には制限があります。

解釈は分かれていますが、条文の文言に従えば、後継ぎ遺贈型信託の終期は、その信託がなされた時から30年を経過した時に現存し、かつその時以後に最初に受益権を取得した受益者(ここでは「最終の受益者」という。)が死亡するまで又はその受益者の受益権が消滅するまでということになります。

信託において、その最終の受益者となった者の次に受益者となるべき者が定められていたとしても、最終の受益者の死亡等により、その者以降に受益者として指定されている者が財産等を承継することはできません。

信託においては、期限付きの受益権を設定すること及び信託行為の時点では存在しない者を受益者とすることが認められています。

このような信託の性質によれば財産を承継しようとする者は、半永久的にその財産の承継についての法律関係に関与することができてしまい、処分禁止財産の創設が可能となってしまいます。

しかし、個人主義の原則により、財産権の処分は処分権等を有する者が自由に行いうるということが、民亊における原則です(私的自治の原則)。

そして信託において受益権の設定や受益者の指定について柔軟であることの理由の一つには、委託者等の意思の尊重があります。

また、個人が処分禁止財産を創設することは、長期に渡って取引の流通を妨げる可能性があることから公序良俗に反すると解されています。

このような信託という制度の趣旨と私的自治の原則という民亊の大原則との調整、取引の流通を確保するという趣旨から、後継ぎ遺贈型信託には期限が設けられたと考えられています。

b 後継ぎ遺贈型信託の存続期間の例

ある事業を営んでいる甲は、自己の死亡した後は、事業に関する資産の権利をを信頼する従業員の乙に与えたいと思っています。

しかし、乙が亡くなったのちは、乙の子やその親族ではなく、甲の孫のうちのいずれか又はその子に引き継がせたいと思っています。

このような甲の希望を叶えるべく後継ぎ遺贈型信託を行う場合、甲の意思に従って受益者となるべき者に資産を引き継ぐことができる期間をみてみましょう。

受益者となる可能性がある者の優先順位と甲との関係、信託の時からその者が死亡するまでの年数は次のとおりです。

- 乙(従業員) 信託から25年後に死亡

- 丙(孫) 信託から60年後に死亡

- 丁(孫) 信託から28年後に死亡

- 戊(ひ孫) 信託から80年後に死亡

- 巳(ひ孫) 信託から90年後に死亡

後継ぎ遺贈型信託の最終の受益者は、➀その信託がなされた時から三十年を経過した時に生存している者であること、➁その生存している者のうち、三十年を経過した時以降に最初に受益権を取得した者であることが必要です。

従業員乙の後の受益者となるべき者として指定されているのは、孫丙、孫丁、ひ孫戊、ひ孫巳であって、25年を経過した時点で乙が死亡していることから、丙が受益者となっており、30年経過した時点における受益者は丙です。

丙の後に受益者となるべき者は、丁、戊、巳でしたが、30年が経過した時点で丁は死亡しています。

そのため、上記の例における最終の受益者は、その信託がなされた時から三十年を経過した時に現に存在している戊、巳のうち、三十年を経過した時に受益者であった丙の後に最初に受益権を取得した戊ということになります。

その最終の受益者である戊が亡くなった後、後継ぎ遺贈型信託は効力を失い、巳は受益者となりません。

よって、この例における後継ぎ遺贈型信託の存続期間は戊が亡くなった時までの80年であったということになります。

- 信託全体が終了するか否かは、信託の内容によります。

仮に丙が信託から29年経過した時に死亡し、後順位の戊が受益権を取得したとします。

戊が存命のまま30年を経過するとき、丁は死亡し、巳が生きていれば、戊が死亡した時点で巳が受益権を取得することができ、信託の終期は巳が死亡する信託開始から90年後ということになります。

この場合の信託の存続期間は90年です。

後継ぎ遺贈型信託の存続期間は受益者や受益者となるべき者の寿命に関わることから自ずとある程度の差が生じます。

ここで挙げた例では80年や90年でしたが、場合によっては120年ということもあり得ます。

3 おわりに

財産を承継したいと思う者の意思を実現するという意味で、後継ぎ遺贈型信託は非常に有効に働きます。

現代社会においては、委託者等が財産を承継させたいと思うような縁の深い者が推定相続人であるとは限らなくなっています。

そのような者が法律上の縁のない者に安全に財産を承継するためにも後継ぎ遺贈型信託は有用であると考えます。

後継ぎ遺贈型信託は、扶養のため等、推定相続人ではない第一次受益者がその利益を得る必要性が高い場合において、家族間における財産の承継との兼ね合いを図ることを可能とすることから、周囲の理解を得られる可能性があります。

一定の期限があるとは言え、様々なニーズに応え得ることから、後継ぎ遺贈を実現できるということはことは、信託による財産管理の良いところと言えます。

長期間安全に財産を承継し続けることは他人間であれ親族間であれ難しいことです。

信託の仕組みを使って安全に長期的な財産の承継を実現することで、財産の承継に関わる問題が軽減されれば良いと思います。